生活保護を仕組みから徹底的に解説!

生活保護って医療費タダってことは、知ってる?

制度の内容とか、くわしくお伝えするよ!

よかったらみていってね!

(ちなみに自院で生活保護担当デス)

生活保護とは?

生活保護は資産や能力などをすべて活用してもなお、困窮している人に

「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援するための制度」

だよ!

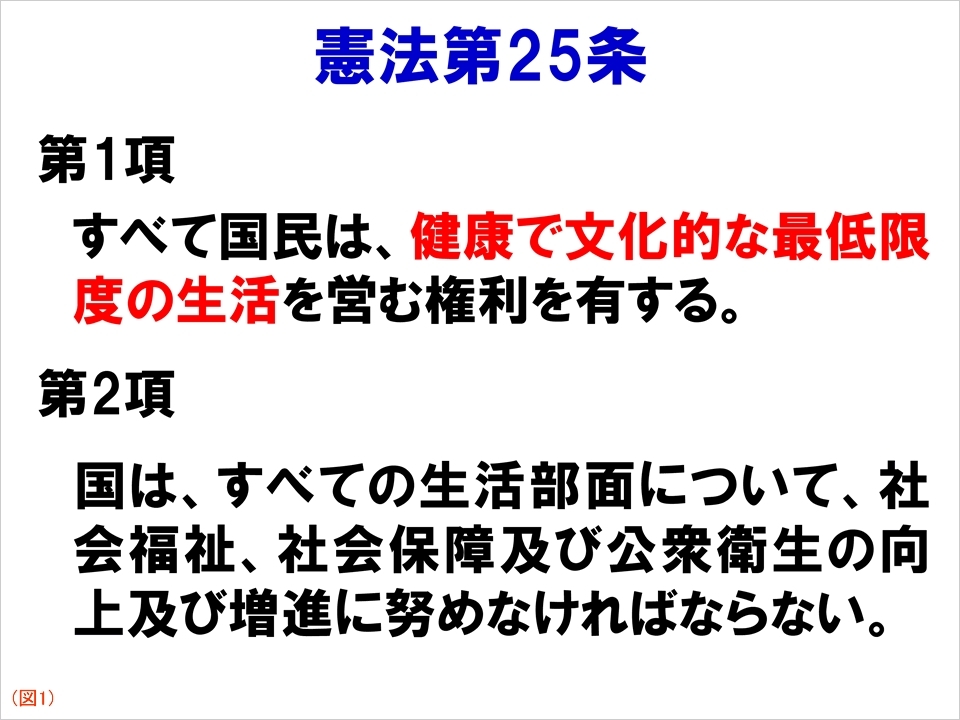

学生の頃に憲法なんちゃら〜って勉強した気がする人、挙手!

これでござる。

これにのっとって、生活保護の人の医療を助けないといけないと

「生活保護法」で決まってるんだよ

生活保護は国から守られている存在

生活保護は

患者さんの置かれている境遇に応じて医療費の一部、あるいは全額を国や自治体が負担する

「公費負担医療制度」

に含まれている!

| 方別番号 | 法律名 | 実施主体 |

| 12 | 生活保護法 | 都道府県 市区町村の福祉事務所 |

病院でしなければいけないことは?

ここからは実践編!

生活保護の人が来院したときにしなくちゃいけないことをまとめたよ

医療費を無料(あるいは一部負担)にする

医療費はその人によって変わってくる

…けど基本は無料!

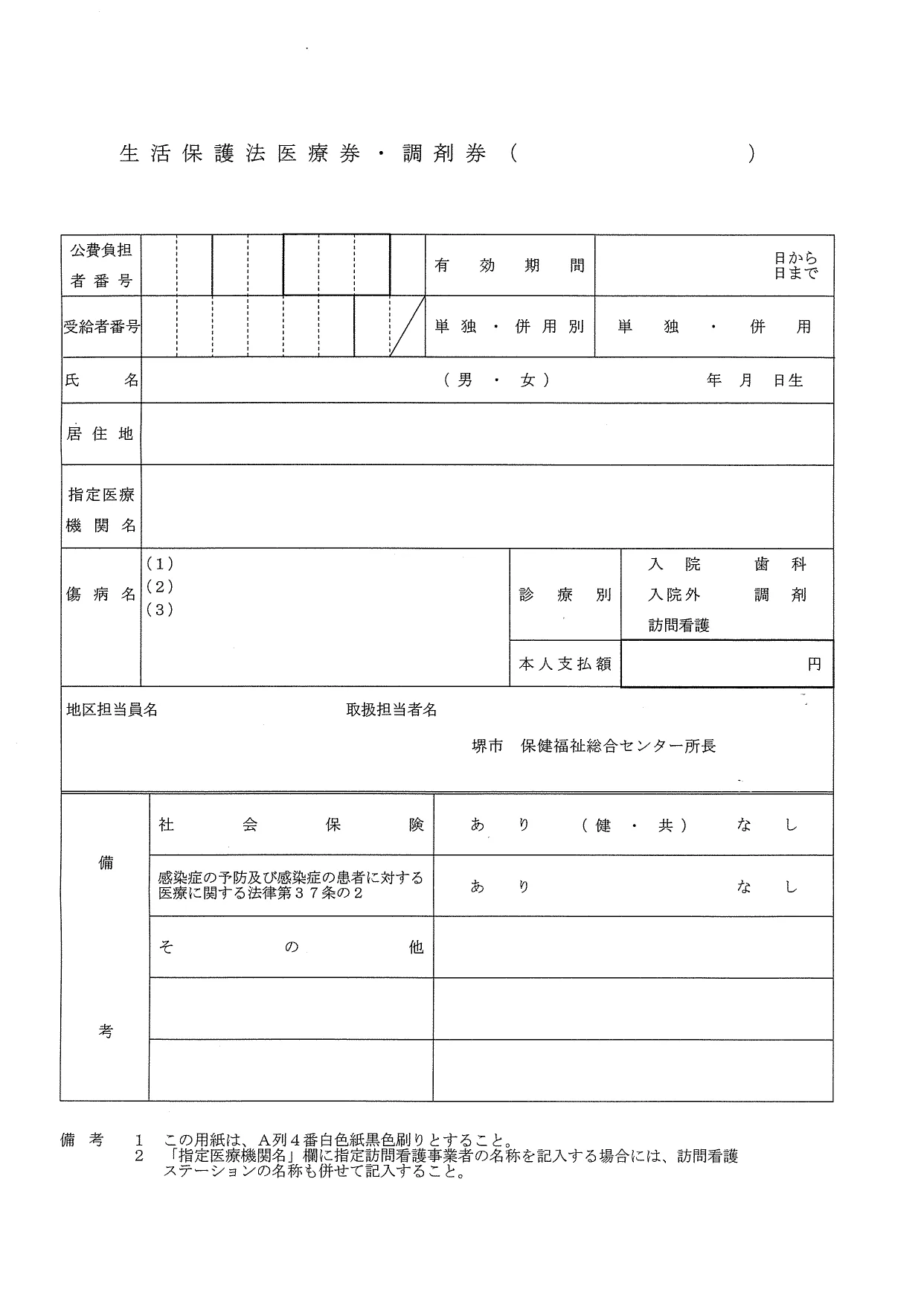

その人の保険情報の中に生活保護の「公費番号」と「受給者番号」を入れよう

この「公費番号」と「受給者番号」は次に説明する「医療券」に記載されているよ

医療券

医療券は、生活保護の人の保険証のようなもの。

こんな感じのやつね。

基本、この医療券がないと病院は診察できないよ

(この医療券の保険情報を患者情報に入れ込むからね)

患者さんが病院を受診したい場合、事前に「社会福祉事務所」に連絡を入れて医療券を発行してもらってくるのが正式ルール。

だ!け!ど!

やっぱり持ってこない人もいる。

医療券持ってこない人は?

このやり方は、はにわ病院のやり方ではあるんだけど…

真似…はできないかもしれないけど、参考までにどうぞ!

- はにわの病院では、平日の昼間なら直接社会福祉事務所に連絡。

生活保護を受給しているか確認しているよ

2.社会福祉事務所の営業時間外なら、時間を変えて確認。

もうね、患者さんの言葉を信じて、一旦生活保護として受けてる

「診察依頼書」を持ってこさせるって病院もあるみたい。

医療券は発行に時間がかかるみたいで、すぐ発行できる「診察依頼書」を持ってきてもらうパターンもあるらしい。

医療要否意見書

生活保護者の受診をしたら必ず書くのがこの「医療要否意見書」

生活保護を受けている人の

医療が必要か、適切か

を判断するための書類だよ

これは生活保護法の決まりで無料で作成することになっている!

書かなければいけない内容としては

- 傷病名

- 具体的な治療内容

- 今後の診療見込み

- 医療の必要性や診療機関の見込み

- 概算医療費

これにより福祉事務所「医療費の支給」を決めているんだよ

こんなのもある

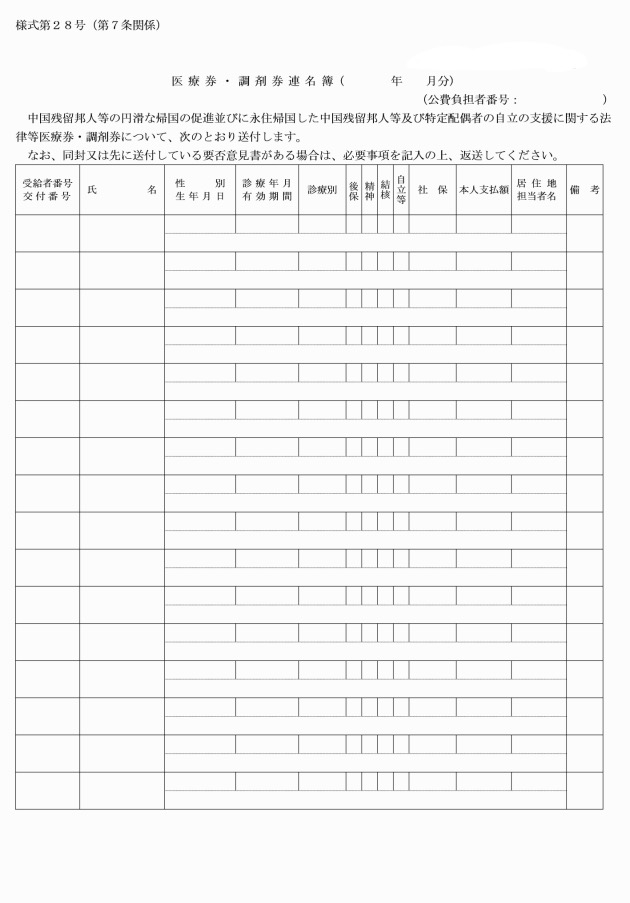

連名医療券

毎月疾病で通院が必要な人は、社会福祉事務所から一括で医療券が送られてくる

こんな感じのやつで、名前がずらずら〜って入ってるの!

もうね、うちの病院は

先生がバカスカ生保を受け入れてるから、生保の人の数が尋常じゃない。

人数が多すぎてこちらでくる場合の方が多い。

患者さんも毎回手続きに行かなくて済むし、病院側も一括で来るから管理がしやすい。

受診に必要な交通費関連の書類

通院するために公共機関を使った場合、

病院側に「本当に受診が必要だったか」確認するための書類や、

生活保護の人が「本当に病院に行って受診したのか」チェックするための書類があったりする。

結構、そのへんはシビアにチェックされてるみたい

生活保護の仕組み

ここからは、生活保護がどんな流れで受診するのか?

病院側はどこにレセプト請求をしているのかみてみよう!

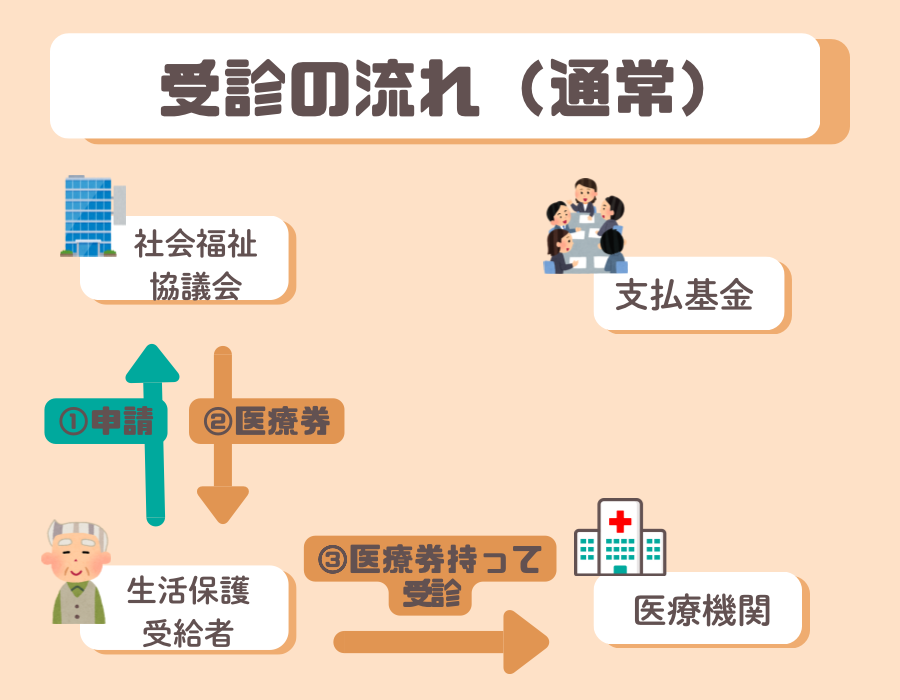

通常の場合

まず、生活保護の人が、病院を受診したい!思ったら…

病院を受診したい!

〜病院受診の流れ〜

①生保受給者が福祉事務所へ申請

②福祉事務所が病院へ確認、または医療券の発行

③生活保護受給者が病院を受診

と、こんな手順になる

図で表すとこんな感じ。

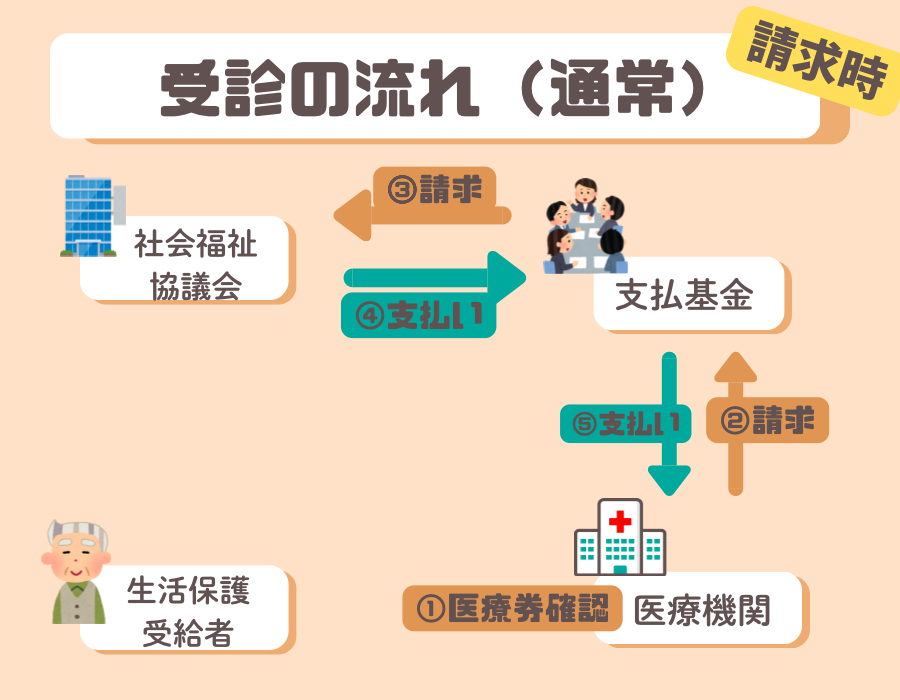

次に、レセプトの請求後、どんな流れになってるのかみてみよう

生活保護者のレセプトを請求したい!

〜レセプト請求の流れ〜

①病院が医療券番号や公費番号の確認

②病院がレセプトを支払基金に提出

③支払基金が福祉事務所にレセプトを送付

④福祉事務所が支払基金に支払

⑤支払基金から病院に支払

という手順をとる。

こちらも、図にするとこんな感じ

と、これが通常(今まで)のやり方。

これが、マイナ保険証の導入によって少し変わってきた!

次はマイナ保険証による流れをみてみよう!

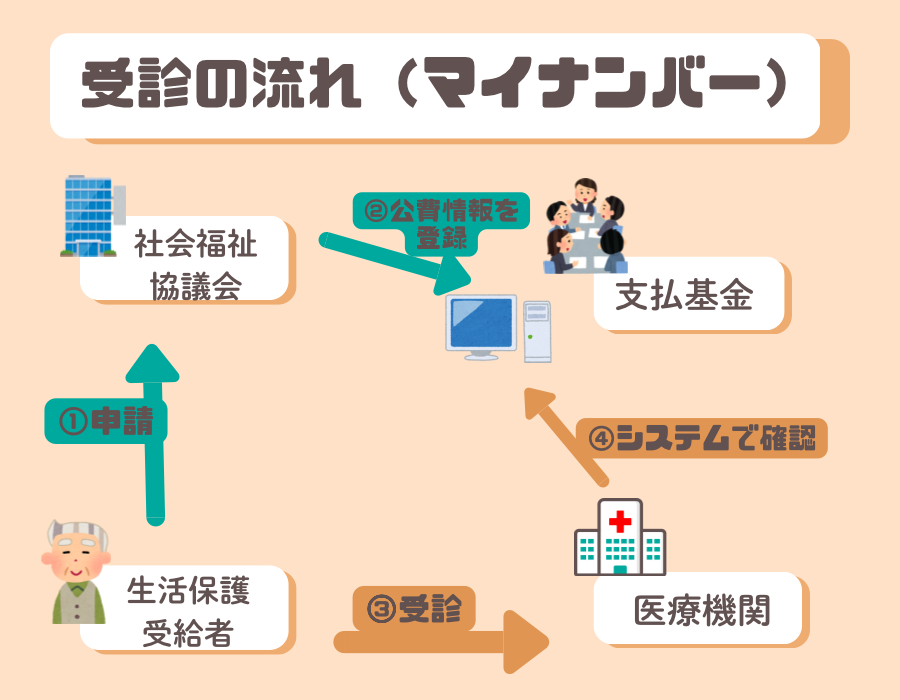

マイナンバーの場合

マイナ保険証で受診する手順はちょこっと変わる

病院を受診したい!

〜マイナ保険証による受診の流れ〜

①生活保護受給者が福祉事務所に医療券を申請

②福祉事務所が病院情報などを登録

③生活保護受給者が病院を受診

④病院がオンラインシステムで情報を確認

とまあ、あらかじめオンライン上に生保の情報を載せてくれるんだな。

図にするとこんな感じ。

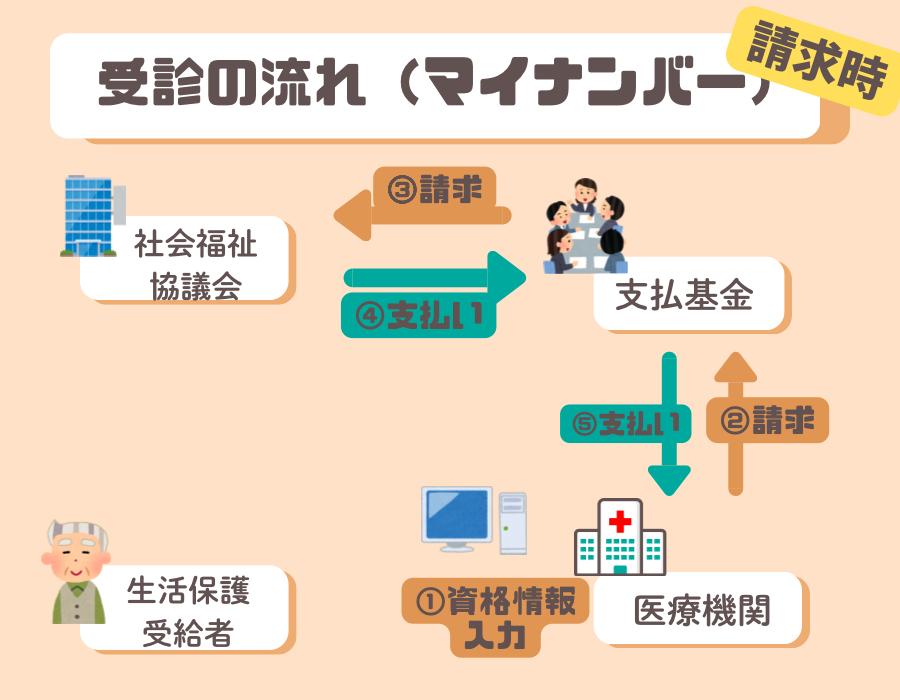

次にマイナ保険証での請求の流れをみてみよう!

ここは、通常の場合と流れは一緒になる!

生活保護受給者のレセプトを請求したい!

〜マイナ保険証による請求の流れ〜

①病院が支払基金にレセプトを送付

②支払基金が福祉事務所にレセプトを送付

③福祉事務所が支払基金に支払い

④支払基金が病院に支払い

また図で書くとこんな感じ。

請求はマイナ保険証になっても支払基金に請求する形となる!

注意しなければいけないことは?

ここからは、注意が必要な部分を挙げていくよ!

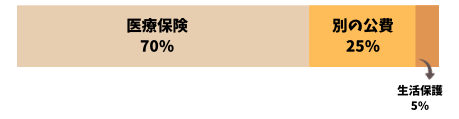

単独と併用によって医療費負担額が変わる!

生保には「生保単独」と「生保併用」がある。

この区分は医療券に記載されているから毎月チェックしよう!

若い子とかは、働きつつ生活保護を受給している場合があるから注意!

単独と併用の違いを詳しくみていくよ!

単独の場合

生活保護単独とは、生活保護1本(公費が生保のみ)で医療扶助を受けるケース!

つまり、生保の資格だけ持ってる人。

もう、ぶっちゃけね、

この人たちばかり来るから。

逆にレアなケースは以下の場合です

併用の場合

こっちの方がレアケースであまりないから、覚えにくい。

どんなケースがあるかっていうと

- 医療保険(社保)と生活保護の公費

(少し働きながらも、生活保護を受給するケース)

- 医療保険(社保)と他の公費と生活保護の公費

(少し働きながらも、別の公費➕生活保護を受給するケース)

とかね。

医療保険や別の公費負担医療が生保の公費よりも優先されるよ!

生保は管轄が自治体だけど、国の公費制度デス!

社会福祉事務所って、市役所の中にあったりするから

(はにわの市区町村はそう)

生保=自治体の公費

って勘違いがよくあるんだけど

実は、国制度の公費。

だから、自治体ごとが行っている福祉医療制度とは扱いが違うから注意!

〜参考までに〜

福祉医療制度(例)

・子ども医療費助成制度

・ひとり親家庭医療費助成制度

・重度心身障害者医療費助成制度 など

これらの制度は、自治体によって対象年齢や期間が違ったりする

一括で、レセプトを支払基金に請求してるのも、そのため!

と、生保の説明はこんな感じ!

あなたの理解が進んだら嬉しい!